11. November 2024

Heidrun Hegewald – geehrt, vergessen?

Ein Audio-Beitrag von Jürgen Hahm für den Mitteldeutschen Rundfunk/MDR Kultur

DR. ANGELIKA HAAS

Ein Bild für Heidrun Hegewald

„Meine Zeit ist vorbei“, hat sie gesagt, die Malerin und Graphikerin Heidrun Hegewald, die ihre Impulse empfing und aussandte in dem Teil Deutschlands, in dem sich jetzt alles ändern soll.

Ich bin keine Malerin, keine Kunstwissenschaftlerin – ich bin einfach eine auf die Kunst von Heidrun Hegewald Angewiesene, und als solche maße ich mir an, hier einleitende Worte zu sprechen für die „Bilder auf Papier“.

Wenn eine oder einer Heidrun Hegewald sagt, erinnere ich Bilder und die davor provozierten Emotionen. Gedanken werden mir lebendig-gegenwärtig.

Ich kann nicht sagen, daß es Wonnemomente oder solche der Verklärung waren, und auch heute (in dieser Ausstellung) finde ich keine Werke, die so etwas auslösen. Die Künstlerin verlangte mir immer etwas ab. Sie schonte mich nicht – wie sie ungeübt ist in eigener Schonung.

Ließ ich mich ein auf das Dargestellte, schien mir, ich überwände Dummheit, spürte Dumpfheit schwinden. Etwas von der Verletzbarkeit, den offenen Sinnen der Seherin ging auf mich über. Es tat immer weh, aber es war von der Art, die Erkenntnis verheißt. Ich mußte etwas aufgeben von meiner inneren Balance. Dafür gewann ich Wachheit, erfuhr etwas über im Unterbewußten liegende, über verborgene wie über verdrängte Bereiche auch meines Lebens, meiner Welt. Und das Lustvolle, das das Erkennen begleitet, das ausgelöst wird von der Empfindung, teilzuhaben am Bilder-Erfinden, vielleicht zu ahnen, zu begreifen, was die Künstlerin trieb, auch diese Lust zieht mich immer wieder vor die Wände ihrer Ausstellungen und in die Säle, in denen sie vorliest, was sie er-fand.

Und ich formuliere in mir Aufträge für mein Leben in dieser Welt.

In den letzten Jahren war die Malerin und Graphikerin Heidrun Hegewald immer öfter als meisterhafte Wortbildnerin zu hören und zu lesen. Ihr Griff nach dem anderen Mittel ist nicht ohne Gefahr; kennt sie doch das Vorurteil, das angibt, da sei eine Unvereinbarkeit zwischen dem Umgang mit Formen und Farben und der Fähigkeit, Sätze aus Worten zu bilden. Aber auch auf dieses Vorurteil kann sie keine Rücksicht nehmen.

Sie muß sich mitteilen. Dazu setzt sie bildkünstlerische Zeichen und bildet Wortkunst. Und ihre Art zu schreiben ist uns aus ihrer Bildwelt vertraut: philosophisch, welthaltig, konzentriert und assoziativ, mit hohem Anspruch an das Publikum, dem es gerade in diesen Zeiten der marktstrategisch organisierten Verblödung gut tut, ernst genommen, der geistigen Partnerschaft, des „Komplotts vor Bildern“, wie Heidrun Hegewald es nennt, für fähig gehalten zu werden.

Auch in ihrem demnächst erscheinenden Buch über „Frau K.“ versucht sie Erklärungen für eine Distanz, die erst in den letzten Jahren in Intervallen zwischen sie und die Staffelei geriet. Sie kommt wohl aus der Distanz zwischen den Bedrückungen in der vergangenen Gesellschaft und der bedrückenden gegenwärtigen. Sie hat gewiß zu tun mit der Distanz zwischen den Bedingungen, in der die realistische bildende Kunst im Dialog mit den sie Rezipierenden reifen konnte und den Zwängen, in denen nun für den Markt gemalt werden muß.

Sie könnte Geld verdienen mit Landschaften – aber sie hält das 3. Auge zu, und wieder ist es ein Thema, das Menschen hier und heute angeht, sie trifft: Freiheit, das dEutsche Schindluder; der Ausländer; das verlorene Gesicht; die geteilte Schuld. Und immer wieder die Stigmata der ans Kreuz Geschlagenen, immer wieder verletzte und verletzende Menschen.

Die Beliebigkeit des Kunstmarktes, in dem Freiheit allen Meinungen gehört und kaum eine Meinung noch gehört wird, ist nicht ihre Welt. „Wer für den Markt malt, malt von sich weg“, empfindet sie. Aber Heidrun Hegewald braucht den Dialog, und – wie sich immer wieder zeigt – ihr Publikum braucht ihn auch.

Sie hat die Welt in sich, und sie ist ebenso zerrissen. Sie zeigt ihre Schwäche, ihre Hilflosigkeit, aber sie gibt ihr nicht nach und sich ihr nicht hin.

In der Dialektikerin ist eine tiefe Sehnsucht nach Harmonie – sie kann sie kurzzeitig in ihrer Umgebung aus schönen Gegenständen herstellen, sie braucht Menschen dazu – sie STÖRT (im Doppelsinn) die eingebildete, angeschaffte, vorgespiegelte Harmonie, die FALLE DER EINSAMKEIT.

Die Kommunistin sehnt sich nach einem WIR, aber in ihr sind genug Mut und Ehrlichkeit, ihr ICH dagegen zu behaupten, wo ein WIR den Selbst-Betrug implizierte. Sie setzen Stachel, die Bilder, die Heidrun Hegewald auf Steine, Leinen und Papier malt oder schreibt. Sie malt aus ihrer weiblichen Weltsicht und Empfindung. Die widersetzen sich jedem Klischee von „Frauenkunst“ und stellen sich trotzig in den Konflikt mit den Patriarchen. Der Geist ihrer Werke ist dem des Patriarchats überlegen, denn ihre Schöpferin weiß, wie arm und ihres Bedauerns wert die Patriarchen sind.

Heidrun Hegewald ist ihre Figuren.

Ihre Figuren sind Heidrun Hegewald.

Sie ist das Modell; sie ist Rosa L., die Hexe; sie ist die Schwangere, deren Kopf mit einer Gasmaske verwachsen soll; die in Bindungen Zerreißende; die Mutter mit dem Kinde, durch deren Körper das Kreuz wächst.

Diese Bilder erschließen sich nicht im ersten Hinblick und Zugriff – sie erinnern an etwas, das wir schon einmal kannten, dachten, flüchtig empfanden – und immer bleibt ein Rest.

Der läßt uns vermuten oder gibt uns die Gewißheit, daß sie beim Malen empfand, was wir in uns haben, was uns wichtig ist, uns schmerzt oder uns stärkt, was wir ohne den Impuls vor ihren Bildern nicht auszudrücken vermochten. Sie gibt uns die Möglichkeit, uns dessen bewußt zu werden, was uns wertvoll ist, was uns freut oder worum wir trauern, es in Gedanken zu bringen und uns zu formulieren, den Austausch darüber zu wagen, einander weiterzuhelfen.

So ist sie wichtig für uns, die Hegewald. Denn: Ihre Bilder haben ihre Geschichte in unserer Geschichte.

Und die Scham, die mich überfällt, wenn ich an das Schicksal ihres Bildes von der Luxemburg denke, ist die Scham, versagt zu haben vor der Aufgabe, die große Alternative zu schaffen, ist der Verdacht, vielleicht zu sorglos, zu gleich-gültig gedacht und gehandelt zu haben in diesen vierzig Jahren, die unsere Chance hätten sein können, eine andere Lebensart zu wagen.

"DIE ROSA" in der DDR, peinlich verschwiegen von ihren Auftraggebern, blieb unbesprochen. Dasselbe Bild in der heutigen BRD: Im Depot verschwunden, ist die ungewöhnliche Sicht der Frau Hegewald auf die Frau Luxemburg der Öffentlichkeit genauso entzogen.

Zwei Deutschländer – ohne Differenz im Umgang mit kritischer Kunst?

„DIE ROSA“ teilt ihr Schicksal mit anderen Bildern der Hegewald im Deutschland der 90er Jahre. Darunter ist „KIND UND ELTERN“. Aber dieses Bild war eines, das viele aufstörte, heftiges Pro und Kontra auslöste und so immerhin, immerhin!, breites öffentliches Nachdenken beförderte.

War da nicht doch eine Differenz in diesen gewesenen zwei deutschen Ländern? Hätten wir da nicht etwas von der gewesenen, gelebten Kultur im untergegangenen Staat? Hätten wir da nicht etwas, dem wir nicht nachhängen, an dem wir aber hängen, auf dem wir bestehen sollten als unsere Stärke?

„Meine Zeit ist vorbei.“ (Heidrun Hegewald)

Hier irrt die Künstlerin, denn diese Zeit braucht gerade SIE, ihre Bilder, ihre Sensibilität, ihre Verletzbarkeit, ihre dünne Haut, braucht das, was sie akkumuliert hat – aus einer anderen Kultur, auch wenn sie recht hat, daß eine Kultur nicht transplantierbar ist.

Aber wir Menschen dieser neuen Zeit, die eigentlich ganz alt sein soll und es doch nicht ist – auch wegen der Erinnerung, die unausgesprochen, nicht zu ende gedacht in uns ist, die eine Heidrun Hegewald in Bilder, in Worte zu fassen in der Lage ist – wir, die Menschen von heute, müssen eine neue Kultur entwickeln: dazu brauchen wir die erinnerte Erfahrung an unsere Ansprüche, das schmerzhafte Wissen um das nicht Eingelöste – wir brauchen ihn, den SPIEGEL, den die Bilder der Hegewald uns hinhalten. Er hat keine blinden Flecken, aber dünne Stellen in seiner Haut, durch die wir hindurchsehen können, wenn wir durch Heidrun Hegewalds Bilder, durch Heidrun Hegewalds seherische Kraft unsere Empfindungsfähigkeit, unser Sehen gestärkt haben – vielleicht ist da doch eine Zukunft, ein Vorn, in das wir einen Blick werfen können …

Ich denke, Heidrun Hegewalds Fähigkeit, Worte zu formen und Bilder zu setzen, ist unverzichtbar:

DIESE ZEIT HAT EINE Heidrun Hegewald NÖTIG! WIR IN DIESER ZEIT SIND AUF DIE KÜNSTLERIN HEGEWALD ANGEWIESEN, und so ist jetzt Deine Zeit, Heidrun Hegewald!

Aber das weiß sie selbst, sonst stünde sie heute nicht hier mit uns vor ihren „Bildern auf Papier“, und wir erwarteten nicht die Lesung aus ihrem neuen Buch und die nächsten Bilder zu sehen, die in ihr schon werden …

zur Eröffnung der Ausstellung BILDER AUF PAPIER

am 7. April 1993 im „Club Spittelkolonnaden“

PROF. DR. SIGRID HOFER

beim Mittagssalon der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, am 1. November 2023

Entropie, Sisyphos im Schoß • 1988/1989 • Acryl und Öl auf Leinen • 175 × 160 cm • Wvz. M64

Sehr verehrte, liebe Frau Hegewald,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir sind heute zusammengekommen, um mit Heidrun Hegewald eine Künstlerin und ihr Werk zu ehren – eine außergewöhnliche Malerin, Grafikerin, Schriftstellerin, Publizistin. Einige der von ihr illustrierten Kinderbücher sind in der Rubrik der schönsten Bücher ausgezeichnet worden. So z. B. „Der Flohmarkt“ (1965) oder „Der Schuhu und die fliegende Prinzessin“ (1966). In ihrem literarischen Schaffen widmete sich Heidrun Hegewald u. a. der Lyrik, sie gab aber auch Einblicke in ihre Lebensphilosophie und in ihr künstlerisches Œuvre. Sie hat uns damit wichtige Dokumente geliefert, die ihre Bildproduktion auf einer hermeneutischen Ebene erschließen helfen.

Heidrun Hegewald erhielt für ihr bildkünstlerisches Werk[1] zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den „Kunstpreis der Stadt Berlin“ (1979), den „Max-Lingner-Preis der Akademie der Künste der DDR“ (1980), den „Vaterländischen Verdienstorden der DDR in Silber“ (1984) oder auch den „Nationalpreis der DDR“ (1989). Die Liste ließe sich noch um viele andere Preise erweitern. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch, dass sie viele Jahre Mitglied im Präsidium des Verbandes Bildender Künstler der DDR war. (1978–88).

Im Mittelpunkt des heutigen Mittagssalons steht eine Arbeit, die Heidrun Hegewald 1988/89 geschaffen hat, und die – den Zeitumständen geschuldet – erst jetzt nach jahrelanger Verspätung an ihren eigentlichen Bestimmungsort gelangt ist.

Eine der großen Fragen der Bildenden Kunst ist jene nach ihrer Bestimmung. Was kann, soll oder muss Kunst leisten? Steht sie im Dienste der Menschen oder darf sie für sich beanspruchen, die ganz subjektiv gedachten oder empfundenen Vorstellungen zu erfüllen? Darf sie allein auf das ästhetische Vergnügen und auf den Genuss fokussieren oder hat sie sich im gesellschaftlichen Diskurs zu engagieren? Muss sie intervenieren, die Augen öffnen, den Finger auf die Wunde legen? Wem ist sie verpflichtet und wovon bzw. von wem ist sie abhängig?

Wenn wir in die Geschichte der Kunst schauen, sehen wir all diese Funktionen in unterschiedlicher Weise realisiert; ausschlaggebend sind hierfür die historischen Zeitläufte und die politischen, aber auch die spezifischen Weltanschauungen und Intentionen der jeweiligen Künstler:innen.

Heidrun Hegewald hat für sich eine klare Entscheidung getroffen. Ihre Arbeiten sind immer dezidierte Stellungnahmen zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und Zuständen. Das gilt auch für Entropie – Sisyphos im Schoß von 1988/89.

Wir alle kennen den Mythos von Sisyphos. Sisyphos, einst König von Korinth, muss einen großen Gesteinsbrocken einen Berg hinauftragen, der, sobald die Bergspitze erreicht ist, wieder nach unten rollt, so dass die Aufgabe niemals gelöst werden kann und sich der Held vergebens bis zur völligen, doch nie endenden körperlichen Erschöpfung quälen muss. Diese Qual hatte der Göttervater Zeus erdacht, denn Sisyphos hatte Hades, den Gott des Totenreiches, überredet, ihn noch einmal für kurze Zeit zu seiner Gattin zurückkehren zu lassen. Sisyphos hielt sich – nur zu verständlich – nicht an die Vereinbarung. Doch die Unsterblichkeit war den Göttern vorbehalten und so strafte Zeus die Hybris eines Menschen, der auf ewig die Erfahrung machen musste, dass er den Gipfel und damit die Überwindung des Todes niemals erreichen würde.

Diese Maßlosigkeit des Sisyphos, der sich nicht um seinen Platz in der Welt scherte, ist es, die Heidrun Hegewald zum Thema machte.

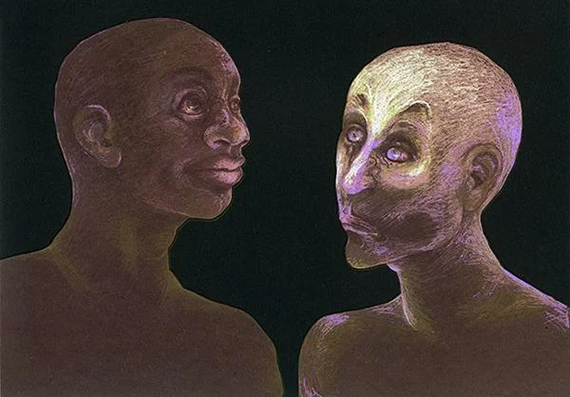

Wie immer in ihren Kompositionen modifiziert und aktualisiert Heidrun Hegewald das mythologische Thema. Wir sehen daher nicht das konventionelle Sujet, das Sisyphos mit dem Felsbrocken auf den Schultern zeigt, vielmehr eine Figurengruppe aus drei Personen. Zuvorderst zu erkennen ist Sisyphos, der sich auf die Schenkel einer Frauenfigur hat fallen lassen. Dass er am Ende seiner Kräfte ist, ist seiner Haltung deutlich anzumerken. Den Stein aber sehen wir im Hintergrund, ganz oben auf einer Bergspitze liegen, und es fragt sich sofort, ob dieser dort stabil im Gleichgewicht ist, oder ob er im nächsten Moment herabstürzen wird. Sisyphos hat sich seiner Aufgabe entledigt, vielleicht ist er sich der Sinn- und Ziellosigkeit seines Tuns bewusst geworden, er gibt sich geschlagen, egal was passieren wird, er hat resigniert.

Das Gleichgewichtsthema, das mit dem Stein auf der Bergspitze angeschlagen wird, verkörpert auch die Frauengestalt, die als die Personifikation der Entropie zu lesen ist. An ihrem nackten Oberkörper kleben mehrere Elektroden, die die Daten ihres körperlichen Zustands messen. Verkabelt sind auch ihre Handgelenke, und ein operativer Eingriff am rechten Unterarm erlaubt es offensichtlich, die Blutzusammensetzung zu analysieren. Entropie ist eine Maßeinheit aus der Thermodynamik und zeigt an, wie hoch der Grad der Unordnung in einem System ist. Damit ist auch der Kipppunkt angesprochen, also das Maß der Unordnung, das ein in sich stabiles System zusammenbrechen lässt. Der sorgenvolle Blick der Frauenfigur geht daher zu dem Gesteinsbrocken, um den sich Sisyphos nicht mehr kümmert, und der so zu einer ernsthaften Gefahr werden kann.

Um welche konkrete Gefahr es sich handelt, wird an dem links oben ins Bild gesetzten Zeichen erkennbar, das mit einem Fadenkreuz markiert wird. Es handelt sich um unseren Globus, der den Sonneneruptionen schutzlos ausgeliefert ist. Wir blicken auf die Polkappe, die das große Ozonloch zeigt und werden unmittelbar mit den Problemen des Klimawandels konfrontiert. Wie sehr diese den Fortbestand der Menschheit beeinflussen – heute muss man besser sagen: bedrohen – verdeutlicht die dritte Figur im Bild. Mit ihrer schon in der Antike geläufigen Geste des nach oben bzw. unten zeigenden Daumens wurde in den Amphitheatern über Leben und Tod entschieden. Und um genau diese existentielle Frage geht es auch heute.

Mit ihrem Gemälde hat Heidrun Hegewald bereits vor vierunddreißig Jahren ein ungemein aktuelles Thema aufgegriffen. Wir alle wussten um die problematischen technologischen Entwicklungen auf unserer Erde, um die ungebremste Fortschrittsgläubigkeit, die Massenkonsum, Ausbeutung der begrenzten Rohstoffe und sorglose Verpestung unserer natürlichen Umwelt für uns bringen würden. Schon 1972 hatte der Club of Rome seine eindringliche Studie mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ vorgelegt. Doch die Verführungen des kapitalistischen Marktes waren und sind stärker und besiegen stets aufs Neue die Vernunft.

Heidrun Hegewald hat dieser dystopischen Entwicklung schon früh ein mahnendes Denkmal gesetzt. Gerade in der Akademie der Wissenschaften (wofür es seinerzeit beauftragt worden ist) hätte dieses Bild einen hervorragenden und wirkungsvollen Platz gefunden. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass sich die Bestimmung des Bildes heute realisiert, denn die Aufforderung, die von dem Bild an die Wissenschaftler:innen ausgeht, ist unmissverständlich: Der eigene kritische Verstand muss zum Wohle der Menschen eingesetzt und das eigene Forschen und Handeln immer wieder an ethischen Maximen gemessen werden.

Die Bilder von Heidrun Hegewald sind keine leichte Kost. Und das sollen sie auch nicht sein.

Helga Möbius hat 1982/83 anlässlich der IX. Deutschen Kunstausstellung davon gesprochen, dass die Künstlerin „den direkten Appell ohne Umschweife“ suche und dabei „mit einer Kompromisslosigkeit zu Werke“ gehe, der „ohne Vergleich“ sei. „Die Analyse menschlicher Deformation durch moralisches Versagen ist für manche Betrachter bis an die Grenze des Erträglichen getrieben. Das aber soll so sein, denn was bezeichnet wird in den Bildern, ist in Wahrheit unerträglich.“ [2]

Die Konfrontation mit Missständen ist letztlich allen Bildern Heidrun Hegewalds inhärent. Das gilt u. a. für den familiären Umgang untereinander. Die Arbeit Kind und Eltern (1976) zielt auf die emotionale Leere und Sprachlosigkeit, die sich vielerorts breit gemacht hat und rückt die seelische Vernachlässigung der Kinder ins Zentrum. In Kassandra sieht ein Schlangenei (1981-82) zeigt sie uns die Mahnerin, die das Unheil deutlich vor Augen hat, doch niemand will ihr Glauben schenken. Ein Bild, das eine universellere Bedeutung reklamieren kann, denn nur zu häufig entscheiden sich die Menschen dafür, die Augen zu verschließen, um in ihrer Ruhe nicht gestört zu werden und nicht handeln zu müssen. Mit Prometheus bemerkt das Spiel mit dem Feuer (1986) wird der Mythos ebenfalls aktualisiert. Prometheus’ Strafe – an den Felsen gefesselt zu sein und jeden Tag von einem mächtigen Adler heimgesucht zu werden, der ihm die nachwachsende Leber aus dem Leibe pickt – beruht auf seinem Vergehen, den Menschen das Feuer gebracht zu haben. In der antiken Tragödie verwandte Aischylos (5. Jh. vor Christus) nicht den Begriff des Feuers, sondern jenen der Techné. Unter Techné waren viele Bedeutungen zusammengefasst, die sowohl die Wissenschaft wie die Technik, die Kunst, aber auch das Handwerk, also vielfältige Fertigkeiten meinten, mit denen der Mensch die Welt erobern kann. Damit steht Prometheus für den Fortschritt schlechthin, aber auch für all die Katastrophen, die durch jenen ausgelöst werden können. Heidrun Hegewald zeigt uns einen Moment, in dem Prometheus voller Trauer auf einen toten Menschen blickt und erkennt, dass er der Menschheit mit seiner Gabe einen schlechten Dienst erwiesen hat: Der aufsteigende Rauch im Hintergrund zeugt bereits von Unheil, von Zerstörung und von Tod. Prometheus, Kassandra, Sisyphos sind allesamt mythologische Figuren. Von den späten 1960er Jahren an ist der Rückgriff auf diese Vorbilder, nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Literatur häufig zu finden. Heiner Müller gebraucht ihn, ebenso Anna Seghers, Stephan Hermlin, Günter Kunert, Christa Wolf und viele andere. Prometheus und Ikarus sind vielfach von Wolfgang Mattheuer eingesetzt worden, Angela Hampel hat sich in Salomé oder Penthesilea dieser Sujets bedient. In der Mythologie ließen sich, so formulierte es Kai-Uwe Schierz 2012 „allgemeinmenschliche Beziehungsmuster und universelle Konstellationen vorgeformt finden, aus deren Blickwinkel die Gegenwart häufig wie durch ein ästhetisches Brennglas überdeutlich ins Bewusstsein“[3] (trete).

Um ihre Botschaft unmissverständlich zum Sprechen bringen zu können, hat sich Heidrun Hegewald dazu entschieden, im Modus des Realismus zu malen, denn dieser sei, so schrieb sie 1993 „die demokratischste Kunstform“[4]. Hegewalds Figuren sind in der Regel nahe an den Bildrand herangerückt, der Betrachter kann sich ihnen daher nicht entziehen. Schönlinigkeit ist der Künstlerin fremd, ebenso die farbige Palette. Statt dessen konzentriert sie sich auf den Ausdrucksgehalt, auf Mimik und Gestik, die gelesen werden können und auf die Körper, die oft expressiv deformiert sind, um die ganze Tragik der Thematik zu transportieren (vgl. etwa Mutterverdienstkreuz in Holz, 1979), und um die Betrachter:innen zu schockieren und aufzurütteln, denn, so die Künstlerin weiter: „Die gefährlichste Geisteskrankheit der Gegenwart ist, dass der Einzelne glaubt, nichts tun zu können.“[5]

Dieses Statement von Heidrun Hegewald soll hier am Schluss stehen, denn es charakterisiert ihr künstlerisches Anliegen in prägnanter Weise und hat angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Lage nichts an Brisanz eingebüßt.

- Zu Heidrun Hegewald siehe insbesondere: Haas, Angelika und Kuhnert, Bernd (Hgg.):

Heidrun Hegewald. Zeichnungen, Malerei, Grafik, Texte. Berlin 2004 [zurück] - Möbius, Helga: Zur Malerei und Grafik zwischen den beiden Ausstellungen. In: IX. Kunstausstellung der DDR. Dresden 1982/83, S. 18–25, hier S. 22. [zurück]

- Schierz, Kai-Uwe und Kaiser, Paul: Tischgespräch mit Luther. Katalog der Ausstellung. Erfurt 2012, S. 12 [zurück]

- Hegewald, Heidrun: Frau K. Die zwei Arten zu erbleichen. Berlin 1993, S. 10 [zurück]

- Ebenda, S. 11 [zurück]

ANDREAS WESSEL

Eine Menschenmalerin

Heute erscheint die neunte Grafik in der junge Welt-Kunstedition: »Abel erklärt Kain ein Martyrium« von Heidrun Hegewald

Abel erklärt Kain ein Martyrium • fünffarbiger Siebdruck (Serigrafie) • 2022 • nach einer Ölkreidezeichnung von 2018, umgesetzt und gedruckt von Reiner Slotta (Berlin) auf schwarzem durchgefärbten Karton (270 g/qm), Darstellung: 19 × 29 cm, Blattmaß: 20 × 29 cm

Heidrun Hegewald ist eine gierige Frau. Sie saugt mit den »verfressenen Augen« der Malerin »flüchtige Bilder«[1] der Wirklichkeit in ihr Inneres und gibt sie nicht mehr her. Aber das Bilderfressen ist kein Selbstzweck, die aufgesaugten Bilder sind das Material, mit dem dann im Inneren gearbeitet wird. Die Wirklichkeit ist der Anfang, die Wahrnehmung wählt aus und schafft Bedeutung, und schließlich erwächst aus dem inneren Bilddenken Erkenntnis, die wiederum an der Wirklichkeit zu prüfen ist. Am 31. Juli 1929 schreibt Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch: »Goethe: Was Kunst ist: ›Der stete lebendige Bund, nämlich zwischen den Augen des Leibes und den Augen des Geistes.‹«[2] Bilddenken ist kein Ausdenken von Bildern! Wenn Heidrun Hegewald sagt: »Ich male theoretisch«, so meint sie genau diese Arbeit mit den Goetheschen »Geistesaugen«, die auf das unerschöpfliche Material der aufgespeicherten Bilder eines Künstlerlebens zurückgreifen können.

Alles Vergängliche / Ist nur ein Gleichnis

Der malende Geistesarbeiter braucht jedoch, um die gewonnenen Bilderkenntnisse wiederum in die Wirklichkeit stellen zu können, auch die Leibesaugen – fatal und ärgerlich, wenn sie den gebührenden Dienst versagen. Aber: »Mit geschlossenen Augen sehe ich alle Farben.« Heidrun Hegewald steht im Atelier vor einer großen Leinwand, oben links in der Ecke auf dem bewegten nachtblauen Untergrund nur ein Totenschädel, der uns mit langgezogenen Zähnen angrinst. Ihm gegenüber, ihn spiegelnd, in der rechten oberen Ecke ein Mond – er ist schon da, aber ich kann ihn nicht sehen. Es ist ein blutender Mond. Die Malerin weiß ganz genau, wie er aussieht. Dieses Bild, vielleicht das letzte, muss noch werden! Unter der Überschrift »Über die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit« schreibt Günther Anders: »Das heißt: an die Stelle der ›Wie-Fragen‹ ist die ›Ob-Frage‹ getreten; die, ob die Menschheit weiterbestehen werde oder nicht. (…) Dieses ungeheure ›Ob‹ dürfen wir nicht überhören. Bedrohlich und ominös hängt es über den Worten dieser Schrift; die Alten hätten gesagt: wie ein ›blutender Mond‹. Und ich hoffe, dass es dem Leser, mindestens während der Stunde der Lektüre, nicht gelingen werde, das Ding zu vergessen, das über uns verhängt ist.«[3] Der blutende Mond. »Anders«, sagt Hegewald, »ist der Meister des letzten Wortes.« Noch einmal muss die Malerin sehen, für die Menschen, die sich im Kriegsgeschrei als blind erweisen für die zivilisatorische ›Errungenschaft‹ der möglichen Zivilisationsvernichtung.

Es ist ja nicht einfach nur Dummheit oder Ignoranz, die viele blind macht. »Ich denke, ihnen fehlt der Mut zur Erkenntnis«[4], schreibt Hegewald beim Nachdenken über Sprache und Freiheit (»Freiheit, die ich mir nehme!«[5]). In Zeiten der Gegenaufklärung ist jedoch aus der Forderung zur Selbsterkenntnis die Identitätsdebatte geworden – jeder ist frei, sich eine beliebige Identität zuzulegen, solange sie ein marktkonformes Funktionieren gewährleistet. Denken und »Bildung« sind darüber hinaus nur noch Faktoren in der Kosten-Nutzen-Rechnung einer erfolgreichen Lebenskarriere.

Für Heidrun Hegewald und ihre Kunst ist das ein Problem, denn sie arbeitet für ein gebildetes Publikum. Allerdings nicht für ein westdeutsch-bildungsbürgerliches Publikum, das Kunst mit einem ikonographischen Handbuch zu entschlüsseln sucht und den Wert von Kunstwerken nach Auktionsergebnissen bemisst. Hegewald arbeitet für die »allseitig entwickelte Persönlichkeit mit einer (natur-)wissenschaftlichen Allgemeinbildung«, die kritisch, suchend, fragend, fordernd, aber auch vorbehaltlos an Kunstwerke und ihre Schöpfer herantritt. Natürlich war dieser Typus »sozialistische Persönlichkeit« auch in der DDR ein uneingelöstes Bildungsideal, aber die Erfolge von 40 Jahren Erziehungsarbeit sind noch spürbar. Es geht dabei gar nicht so sehr um reines Wissen, sondern um einen grundsätzlichen, wenn auch im Alltag nur subtil wirkenden Unterschied zwischen den Weltsichten: Die eine ist ein Herangehen an die Wirklichkeit und ihre Geschichte, als ob diese nach einem Schulbuch auswendig gelernt werden könnte, die Welt als Bildungskanon, die andere sucht die Welt mit kritischem Verstand deutend in ihrem Gesamtzusammenhang zu verstehen.

Kunst kann helfen, diesen dialektischen, widerspruchsvollen Gesamtzusammenhang alles Seienden in der Bündelung ästhetischer, rationaler und ethischer Erkenntnis zu fassen – oder er zerfällt dem Betrachtenden in unbegreifliche Mosaiksteinchen, die dann oft durch einen »Glauben« zu einem Zerrbild zusammengekittet werden. Dass Ethik (und auch Alltagsmoral) etwas mit Wissen zu tun haben könnten, und nicht auf einem »Glauben« basieren müssen, scheint manchen Zeitgenossen im Übrigen ja unerhört.

Apropos »Glaube«, hier ist eine Anmerkung am Platze, zu der so manche Betrachter irritierenden, durchaus nicht seltenen Verwendung vermeintlich religiöser Symbolik in der Kunst der DDR. So wie bei Fritz Cremer der Gekreuzigte nicht nur der leidende Gottessohn, sondern auch Spartakus und kreuzzerbrechender Revolutionär ist, so durchdringt Hegewald in Bildfindungen von Märtyrern und trauernden Müttern die überlagernden Schichten mythisch-religiöser Bedeutungsaufladung wie -umwandlung und geht zurück auf den ur-menschlichen Gehalt. Der menschliche Körper ist ihr kein Zeichen oder Symbol, sondern eine kreatürliche Tatsache. Wenn die christliche Kunst den lebendigen Leib bis zur Negation vergeistigte, so führt uns die Hegewaldsche Kunst auf das unausdeutbare körperliche Sein als solches zurück. Vor dem Symbol war die Natur.

Apropos Natur: In Zeiten der fortschreitenden Verleugnung einer »Natur des Menschen« gerade in linken Diskursen und der Interpretation des Geschlechts als rein soziales Konstrukt muss auf eine grundlegende Wortmeldung Hegewalds zur »weiblichen Kunst (nicht ›Frauenkunst‹!) als authentischer Anteil von Wirklichkeitssicht« hingewiesen werden. »Die biologische Besonderheit der Frau«, schreibt sie 1987 in der westdeutschen linken Kunstzeitschrift tendenzen, »bringt ihr die unerlässlichen Körpererfahrungen: die positiv getragene, die abgewehrte oder die nicht zu erwartende Mutterschaft. […] Die biologische Spezifität der Frau ist ihre Gunst. In ihr überlebt Körper-Sprache. Der weibliche Körper hat eine biologische Autorität seinem Selbst gegenüber. Das entwickelt ein verfeinertes Innenhören. Das schärft Selbst-Bewußtheit. Der weibliche Mensch ist tiefer eingelassen in den elementaren Entwurf von Leben und Tod. Frauen sind Spezialistinnen für Menschheitsfragen. Elementar politisiert.«[6] Sie beleuchtet dort übrigens auch das spezifische Konkurrenzverhalten von Frau und Mann – dazu gleich mehr.

Das Unzulängliche, / Hier wird’s Ereignis

Woran erkennt man einen realistischen Künstler? Hegewald: »An der Niederlage – die Niederlage ist der Erfolg des Realisten.« Vielleicht in diesem Falle gut zu illustrieren an den Reibungen eines (Möchtegern-)Klassikers und einer Realistin. Peter Hacks wurde berühmt mit Theaterstücken, populär mit Kinderbüchern, zwei davon illustrierte Heidrun Hegewald: »Der Flohmarkt – Gedichte für Kinder« wurde 1965 und »Der Schuhu und die fliegende Prinzessin« 1966 als »eines der schönsten Bücher des Jahres« ausgezeichnet. Ein in Auftrag gegebener Versuch des Klassikerporträts wurde von der Realistin abgebrochen, nur eine Skizze, eher Karikatur, blieb zurück, wurde veröffentlicht, vom Porträtierten scheinbar souverän geduldet.

Ob Hacks amüsiert war, ist nicht überliefert – und zu bezweifeln, da sich die Realistin 1988 doch ziemlich überraschend prominent im Klassikerwerk »Schöne Wirtschaft. Ästhetisch-ökonomische Fragmente« besprochen fand, und das auch noch in unmittelbarer Nachbarschaft der von ihr so sehr verehrten Käthe Kollwitz. Der Klassiker widmet der Realistin ein ganzes Kurzkapitel unter dem Titel »Ein Gemälde von Hegewald – Die Einzigkeit des schlechten Kunstwerks«. Hacks illustrierte darin seinen Begriff des »Alleinguts«, mit dem er meinte, marxistischer als Marx zu sein, und fand sich dabei vermutlich ziemlich witzig: »Sollten Sie also das Unglück haben, an ihm [dem Gemälde von Hegewald] Gefallen zu finden, hüten Sie Ihre Brieftasche. Es gibt kein zweites, das auf dieselbe Art seicht wäre wie das.«[7] Auch wenn es die Realistin getroffen hatte, so konnte sie diesen Angriff auf Altherrenwitz-, pardon Klassikerniveau noch abtun mit dem lapidaren Spruch: »Er kennt nicht ein einziges, aber meint alle.« Was sie nicht ignorieren konnte, war das wenige Seiten darauffolgende Kapitelchen »Verkannte Elfenreigen – Nullbedürfnis nach Bestsellern«, das hier ganz zitiert werden soll, sonst glaubt man es nicht.

Hacks 1988: »In der Regel machen zweitklassige Leute bei Lebzeiten Spitzenpreise. Aber man kann sich auf nichts verlassen. Von den Künstlertragödien die komischste ist der Fall des verkannten Elfenreigens: der Fall der verfrühten und daher unverlangten Unterhaltungskunst. Van Gogh schuf für die kleinbürgerliche Masse und galt doch für einen Sonderling. Ganz ähnlich die Kollwitz mit ihren hungernden Proletarierfrauen, die immer aussehen wie eine demonstrierende Kunstgewerbeschule, oder auch Marc und Barlach mit ihren weltlichen Devotionalien. Sie revolutionierten den Kitsch und mussten dafür büßen; sie litten für die Mode nach dem Grabe. Es gibt keine Kapriole, die der öffentliche Geschmack nicht zu schlagen bereit ist.«[8]

Zuerst wunderte sich die Realistin: »Das Buch ›Schöne Wirtschaft‹, das im Aufbau-Verlag erschien, wurde dort devot lektoriert. Der Aufschrei, den ich erwartete, kam von keiner Seite.«[9] Aber irgendwann ist auch mal Schluss: »Dreiunddreißig Jahre habe ich meinen Unmut darüber, wie Hacks Respektlosigkeiten, die er Personen zudenkt, zelebriert und genießt, bewahrt. Für die Unantastbarkeit der Kollwitz einzutreten, ist für mich Verpflichtung.«[10] Der Zeitpunkt für die nötige Reaktion kommt, als letztes Jahr die Kollwitz-Gedenkstätte im Rüdenhof gefährdet ist. Heidrun Hegewald verteidigt Käthe Kollwitz als Künstlerin und leidenschaftliche Pazifistin gegen provinzielle Ignoranz wie kulturelitären Dünkel. Linken Kulturblättchen ist das zu heikel, aber der Klassiker soll hier dann doch seine Antwort bekommen.

Hegewald 2021: »Arbeiten der Kollwitz erheben bildnerisch die Stimme gegen den Krieg. Diese Künstlerin ist eine leidenschaftliche Pazifistin. Käthe Kollwitz wurde von den Nazis verächtlich gemacht und ihr Werk geächtet. In der DDR konnten wir uns auf ihre Gesinnung und auf die hohe Qualität ihres Schaffens berufen.

Nur einer fleddert kenntnislos. Der Große. Der Unwidersprochene. Peter Hacks.

Unter dem Titel ›Verkannte Elfenreigen‹ gibt Hacks preis, dass er zu bildender Kunst keinen Zugang hat bzw. frühestens dann, wenn sie die Alterung einer Antiquität erreicht hat. Allemal recht ist ihm, die Kunst des anschaulichen Denkens für seine arrogante Blödelei des Verächtlichmachens zu benutzen. Bestehende Wertungen werden vermeintlich besser wissend ignoriert. Bei dunklen Gedanken, in beeindruckend rhetorischer Wortkunst vorgetragen, ist das Nichtzuverstehende die besondere Art seiner Überheblichkeit.

[…]Peter Hacks erlaubt sich, über das Kollwitz-Werk zu urteilen, ohne von dessen Großartigkeit zu wissen, bzw. sie zu erkennen. […] Der in den inhaltlichen Zusammenhängen des Buches so häufig verwendete Begriff Mode bleibt fade und erfährt auch zwischen kommerziellen Weisheiten keine Definition im Rahmen der Belange.

Der Schriftsteller Peter Hacks, ein großer Denker, ein genialer Stilist, den Weisheiten nicht fremd, und er ist ein Mann mit bemerkenswerter politischer Haltung. Es möge mich bitte niemand auf all das hinweisen, wenn diese meine Kritik ihn empört. Ich habe mich mit Mühen und Genuss der Kenntnis unterzogen.

[…]

Ich setze hier nicht eine Beschädigung des Hacks frei, sondern verhandle seine Selbstbeschädigung. Es bleibt sicherlich unbeantwortet, warum er diese Entgleisungen, die aus seinem Niveau herausfallen, an die Öffentlichkeit brachte.«[11] Geschrieben am 8. Mai 2021, ist dem nichts hinzuzufügen.

Das Unbeschreibliche, / Hier ist’s getan

Aber nicht nur mit Klassikern hatte die Realistin zu ringen. Ab Anfang der 1980er Jahre stürzten sich auch noch ein paar Jungmänner der Kunstwissenschaftlerfraktion auf die Malerin. Es wäre kaum der Erwähnung wert, und Namen tun nichts zur Sache, wenn sich daran nicht Allgemeineres demonstrieren ließe. Von den Nachwuchswissenschaftlern wird zwar ein kunstfachlicher Einwand formuliert (dazu gleich), aber die über die Jahre eskalierenden Angriffe sollten offenbar eine vermeintlich ungerechtfertigt Privilegierte treffen. Warum ausgerechnet die freiberufliche Malerin Hegewald? War es doch einfach nur die Frau, die reizte, waren es ihre irritierend strenge Schönheit und die verantwortlich ernsten Reden, durch welche die Potenz der Jungmännchen noch mehr bedroht war als durch die alten Männer auf ihren Verbandsthronen und Lehrstühlen?

Der fachliche Vorwurf der jung-dynamischen Revoluzzer jedenfalls war dünn: Die Hegewaldschen Bilder seien »ausgedacht« und einfach zu »kopflastig«, um so richtig schöne autonome Kunst zu sein. Nun ja, jeder sieht, was er versteht. Wobei ich nicht sagen will, dass die an der Jagd beteiligten ehemaligen Nachwuchskräfte dumm seien, im Gegenteil sind sie in ihrer spezifischen Beschränktheit durchaus geistig wendig und anpassungsfähig, zu jedem Kunstwerk, zu jedem Künstler, bei dem es opportun erscheint, fällt ihnen etwas ein. Aber zuviel Gedachtes im Geformten hemmt eben den geschmeidigen Fluss des süßen Floskelbreis. »Bilde, Künstler, denke nicht, denn das tun wir für dich« scheinen sie fast flehentlich zu rufen. Und ein gewisses Mitleid(en) ist angeraten, denn sie haben vergessen oder, wahrscheinlicher, nie verstanden, dass in der Kunst Fühlen und Denken eine unauflösbare Verbindung eingehen. Wer versucht, sie aufzulösen, sei es in der Analyse oder nur in der naiven Betrachtung, dem zerfällt sie zu Staub. Der Künstler muss als ganzer Mensch, als biopsychosoziale Einheit, mit Formgefühl, Verstand und sozialer Verantwortung ans Werk gehen, der Betrachter dem Bildwerk ebenso entgegentreten und es mit seinem ganz eigenen Fühlen und Denken zum Leben erwecken.

Realistische Kunst belehrt uns nicht über die Wirklichkeit. Realistische Kunst verändert, schärft, vertieft unsere Sicht auf die Wirklichkeit. Sie kann dies – und tut dies in völlig anderer Weise als eine rein rationale Analyse –, da sie die gesamte Komplexität des menschlichen Erkenntnisvermögens nutzt und anspricht.

Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan

Wie nun ein Kunstwerk wirklich entsteht, im Zusammenspiel von innerem Auge, Bilddenken und äußerem Tun, kontrolliert durch die Leibesaugen, können uns Kunstwissenschaftler nicht erklären – und Künstler auch nicht. Klar ist nur: Ausdenken kann man sich ein Bild nicht, es muss erlebt und erlitten werden. »Abel erklärt Kain ein Martyrium«, dies Motiv ist nun schon gar nicht ausgedacht, sondern geträumt oder eher noch halluziniert, wie die Künstlerin erzählt. Die Figuren hätten sie besucht, heimgesucht, sie waren lebendig, bewegt, aber trotzdem gezeichnet, gehöht auf schwarzem, bodenlosen Grund; wispern von weichen, rosafarbenen Lippen, Blicke von glitzernden Augen aus Stein. Abel, obwohl verfolgt und gedemütigt, spricht sanft zu Kain, der jedoch vor Angst und Blödigkeit die Weisheit und Wahrheiten seines Bruders gar nicht verstehen kann. Die Kolonialismusdebatte nimmt zum Zeitpunkt dieser Begegnung gerade erst Konturen an, die Künstlerin reagiert ahnend auf der Höhe ihres Denkens, aus der Tiefe ihres Fühlens – und als professionelle Malerin sieht sie auch, dass die Figuren in Ölkreide gezeichnet werden müssen, auf schwarzem Karton. Das wird die Vorlage für unsere Editionsgrafik.

Der bewährte Siebdrucker unserer Edition nimmt die Herausforderung an, die Arbeit in eine Druckgrafik umzusetzen. Es geht nicht um eine getreue Reproduktion, sondern um eine Transformation der Anmutung der großformatigen Zeichnung in das intimere Editionsformat, zum In-die-Hand-nehmen. Letztendlich stellt er die Figuren frei und setzt sie in fünf handgedruckten Farbschichten wiederum auf schwarzen Karton. Das in Zusammenarbeit von Künstlerin und Drucker entstandene neue Werk harrt nun in 250 Exemplaren der eindringlichen Beschäftigung. Und wir halten fest: Beim Betrachten der Bilder von Heidrun Hegewald darf gefühlt und gedacht werden, die Künstlerin tat ebenso.

- Heidrun Hegewald: Ich bin, was mir geschieht, Berlin 2011, S. 25 f. [zurück]

- Jutta Bohnke-Kollwitz (Hg.): Käthe Kollwitz. Die Tagebücher, Berlin 1989, S. 645 [zurück]

- Günter Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1., 2. Aufl., München 1961, S. 238 f. [zurück]

- Hegewald: Ich bin was mir geschieht, a. a. O., S. 76 [zurück]

- Ebd., S. 86 [zurück]

- Zit. n. Angelika Haas; Bernd Kuhnert (Hg.): Heidrun Hegewald – Zeichnungen, Malerei, Graphik, Texte, Berlin 2004, S. 147 ff. [zurück]

- Peter Hacks: Werke, Bd. 14, Berlin 2003, S. 261 [zurück]

- Ebd., S. 271 [zurück]

- Der ganze Text auf: http://heidrun-hegewald.de/html/ineigenersache, zuletzt abgerufen am 15. 4. 2022 [zurück]

- Ebd. [zurück]

- Ebd. [zurück]

DR. PETER MICHEL

Kassandrarufe

Eine Huldigung zum 80. Geburtstag Heidrun Hegewalds

Nichts vermag den Geist so aufzuwecken

wie ein großer Schmerz. — Anatol France

Sie kämpft sich durch dieses Leben, durch ein Leben voller Widerstände und enttäuschter Hoffnungen, durch ein unbequemes Dasein. Bekannt geworden ist sie durch aufschreckende Werke: Gemälde, Zeichnungen und Graphiken und durch kluge Texte – nicht nur über ihr eigenes Metier. Nun hat sie ihr achtzigstes Jahr vollendet. Wer Warnung und Widerspruch als notwendige, schöpferische Denk- und Verhaltensweisen begreift, folgt ihrem künstlerischen Wollen. Volker Braun notierte in sein Arbeitsbuch am 22. Februar 1982, ihre Bilder seien erstaunlich; nirgends seien die Bedrohungen so nackt vor Augen geführt, nirgends sei die Entmenschung so Bild geworden, wie in diesen Menschenbildern.[1]

SELBSTBEHAUPTUNG

Schon in den Siebzigerjahren hatte sich Heidrun Hegewald der Kritik von mehreren Seiten ausgesetzt: durch jene, die in der Bildkunst ungestörte Erbauung suchten; durch jene, die von den Künsten die gleiche Abschottung vor Widersprüchen erwarteten, die sie selbst betrieben; durch jene, die nicht begriffen, dass die Urgründe dieser Bildwelt nicht Schwarzmalerei und Nihilismus, sondern Zuversicht und Lebensbejahung sind, und durch jene, die diese Bildkunst als »literarisch« abwerten wollten, weil sie leugneten, dass jede Kunst eine Botschaft haben muss, wenn sie – im Geist der Käthe Kollwitz – wirken will. Der bekannte Gebrauchsgrafiker und Hochschullehrer Axel Bertram pries ihr Beharren auf künstlerischer Moralität und schrieb: »Sie provoziert in ihrer Kunst in einer so schroffen Art, dass man sie nur verstehen kann, wenn man ihr empfindsames Harmonieverlangen dahinter wahrnimmt, für wahr nimmt.«[2]

Später – um 1989 – gab es Kunstwissenschaftler, die sich andernorts etablierte Auffassungen von künstlerischer Freiheit aneigneten, als seien das völlig neue Offenbarungen. Sie denunzierten das realistische Engagement Heidrun Hegewalds als Talentlosigkeit, weil Kunst nur dann autonom sein könne, wenn sie Moral abwerfe. Und es gab jene, die die in den Bildern formulierten Bedrängnisse als lediglich subjektiven Ausfluss von Problemen herabwürdigten, die nur die Künstlerin angehen. Schließlich stellte auch mancher sein bisheriges Urteil auf den Kopf, platzierte sich nach der »Wende« schnell und anpasserisch auf der Seite ihrer Kritiker oder überging Heidrun Hegewalds Bildfindungen mit Schweigen.

Gegen all das behauptet sich ihr Werk bis heute. Es legt Zeugnis ab von den Mühen der Ebenen; von Gegensätzen zwischen Anspruch und Realität; von Idealen, die angestrebt, aber schlecht oder nicht verwirklicht wurden; vom Verlust humaner Gesellschaftsbedingungen in der Gegenwart. Immer aber ist ihr kompromissloses Streben nach dem Menschen gemäßen Verhältnissen unübersehbar. Sie will mit den Betrachtern ihrer Kunst – nach dem dialogischen Prinzip – ins Gespräch kommen.

Mit dissidentischer Kunst, wie sie bis zum 26. September 2016 im Martin-Gropius-Bau in einer Ausstellung mit dem Titel »Gegenstimmen« zu sehen war, hat das Schaffen Heidrun Hegewalds nichts zu tun. Auch ihre Werke bewegten sich in der DDR »abseits der Stromlinie«[3], doch ihnen lag stets ein sozialistisches Ideal zugrunde. Sie würde sich schämen, sich an einer Ausstellung zu beteiligen, deren Zweck darin bestand, die Hetze gegen die DDR am Kochen zu halten – in einer Zeit, in der sich die Anzeichen mehren, dass mit dem Erbe der in der DDR geschaffenen Kunst normaler und achtungsvoller umgegangen wird. Nicht nur mich, auch Ronald Paris und andere widerte es an, diese Ausstellung zu besuchen, weil wir die Entstellungen kennen, die seit Jahren wie auf einer gebrochenen Schallplatte ständig wiederholt werden. Der Maler Trak Wendisch schrieb in einem Text über seine Arbeiten in dieser Ausstellung zu den gegenwärtigen Bedingungen: »Im Übrigen bleibt mein Platz zwischen den Stühlen, auch wenn es sich um Designermöbel handelt.«[4] Zwischen den Stühlen sitzt Heidrun Hegewald nicht. Ihr Platz ist eindeutig.

SCHICKSAL

Sie stammt aus Meißen, verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Dresden, erlebte dort den Feuersturm und das Ende des zweiten Weltkrieges[5] und studierte ab 1955 zunächst Modegestaltung an einer Ingenieurschule in Berlin. Von dort ging sie 1958 zum Studium in den Fachbereich Graphik der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Ab 1960 bis 1971 wirkte sie freiberuflich als Illustratorin und Buchgestalterin. Die Qualität ihrer Arbeiten führte dazu, dass sie von 1971 bis 1974 als Meisterschülerin zu Werner Klemke an die Akademie der Künste kam. In dieser Zeit besuchte sie als Gasthörerin die Lehrveranstaltungen von Wolfgang Heise zur Geschichte der Philosophie und Ästhetik an der Berliner Humboldt-Universität. Wolfgang Heise war es auch, der später die Laudatio hielt, als man ihr 1980 den Max-Lingner-Preis der Akademie der Künste überreichte. »Heidrun Hegewalds bildlichen Äußerungen liegt eine hautlose, schmerzhafte Empfänglichkeit zugrunde«, formulierte er damals, »eine Empfänglichkeit dafür, was Menschen einander sind, sein könnten, was sie einander antun. Diese Sensitivität ist nicht eine Art partieller Fähigkeit, sondern Aktion der Gesamtperson: … sie spürt die Gefahren einer Zivilisationsmechanik, die, von Menschen gemacht, das Menschliche zu überrollen droht, die Gefahr einer funktionierenden Ordnung, deren Mechanik Wildheit und tödliche Gewalt gebiert.«[6] Es scheint, als habe Heise vorausgeahnt, was etwa zehn Jahre später - unter dem beschönigenden Begriff »Wende« - auch Heidrun Hegewald geschah. Sie verlor ihre Auftraggeber; ihre unbequeme Kunst eignete sich nicht zur Ausschmückung von Wohnzimmern und war deshalb kaum verkäuflich; sie verlor auf brutale Weise ihr unter vielen Mühen geschaffenes Atelier im Berliner Prenzlauer Berg an eine wieder aufgetauchte Alteigentümerin; von ihrer Kunst konnte sie nicht mehr existieren; sie war gezwungen, auf andere Weise zu überleben und arbeitete nach Umschulungen als Arzthelferin und Allergie-Assistentin in der Praxis ihres Mannes. Dennoch brach ihr künstlerisches Schaffen nicht ab.

Drogen-Pietà – Furiosa • 1990 • farbige Kreiden • 77 × 100 cm • Wvz. Z114

KÜNSTLERISCHES WERK

Wenn man heute ältere, kunstinteressierte Menschen nach Erinnerungen an Werke von Heidrun Hegewald fragt, hört man meist sofort den Hinweis auf ihr Gemälde »Kind und Eltern« von 1976, auf ein einprägsames, symmetrisch komponiertes, beinahe zum Symbol gewordenes Bild der Entfremdung Erwachsener untereinander und zu ihrem Kind; schattenhaft wenden sich die Eltern an den Bildrändern voneinander ab und ignorieren das Mädchen, das im Zentrum durch eine lichterfüllte, halb geöffnete Tür ratlos in die Dunkelheit tritt. Bereits zwei Jahre zuvor hatte die Künstlerin ein »Spielendes Kind« gemalt, vereinsamt, bleich, angestrahlt vom blauen Licht des Fernsehgeräts, in das es müde und gleichgültig blickt, während ihr Spielzeug unerreichbar weggerollt ist. Je bedrückender das Bewusstsein der Möglichkeiten der Menschheitsvernichtung wurde, um so rigoroser nutzte Heidrun Hegewald seit den Endsiebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts verunsichernde, aufstörende bildnerische Mittel, bis zur Exaltation getriebene Spannungen in den Figuren, ihrer Gestik und Mimik und eine reduzierte, aber eindringliche Farbigkeit. Die Gestalt des personifizierten Todes trat in vielfältigen Variationen auf. Und es gab in ihrem Schaffen einen zunehmenden, eigenwilligen, wohldurchdachten Bezug zu Mythen aus Antike und Religion.

Am Beginn dieser Phase steht u. a. ihr großformatiges »Mutterverdienstkreuz in Holz« (1979), ein Kruzifix-Gemälde, geschaffen nach der Erfindung der Neutronenbombe, die Darstellung einer gekreuzigten, nackten Schwangeren, vor deren Anblick Worte wie Stroh im Munde sind. Das Bild – Eigentum der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen – sahen wir gemeinsam mit ihr 2013 in der Ausstellung »Tischgespräche mit Luther« wieder, die im Angermuseum Erfurt im Rahmen eines Ausstellungsverbunds stattfand; diese Ausstellungstrilogie umfasste neben der Erfurter Bilderschau noch die Expositionen »Abschied von Ikarus« im Neuen Museum Weimar und »Schaffens(t)räume« in der Kunstsammlung Gera, entstanden in Kooperation mit dem Forschungsprojekt »Bildatlas – Kunst in der DDR«.[7] So groß die Freude war, Heidrun Hegewalds Gemälde in Erfurt wieder zu sehen, so groß war doch die Enttäuschung, dass von ihren Ikarus-Werken in Weimar nichts zu finden war. Da wurde wieder einmal an ihr vorbeigeforscht.

Im Kunstarchiv Beeskow befindet sich eines der Schlüsselwerke Heidrun Hegewalds: »Kassandra sieht ein Schlangenei« von 1981. Die Malerin ist immer wieder von dieser tragischen Gestalt des griechischen Mythos fasziniert und wandte sich ihr auch in anderen Werken zu. Kassandra-Rufe sind der sprichwörtlich gewordene Ausdruck für ungehört verhallte, aber berechtigte Warnungen. Man hielt diese Frau für wahnsinnig; sie war die Störerin aller Freuden und prophezeite nichts als Unglück. Mit diesem Bild warnt Heidrun Hegewald vor aufkommendem und immanentem Faschismus. Gut, das auch dieses Bild ab und zu auch heute in Ausstellungen zu sehen ist. Zu ihren bekanntesten Gemälden gehören »Die Tanzmeister, ein Bild über die falschen Töne«, das sie 1981 für das neue Gewandhaus Leipzig schuf, in dem es um Verführer und Verführte geht und die hedonistische Funktion von Musik in keiner Weise bedient wird; »Die Mutter mit dem Kinde« (1983/84) und »Prometheus bemerkt das Spiel mit dem Feuer« (1986) – beide sind intensive Appelle zum Schutz des Lebens. Eine Ehrung für die Revolutionärin Rosa Luxemburg, das Ganzkörperporträt »Die Rosa«, zuletzt ausgestellt 1988 im Ephraim-Palais Berlin und danach in der Galerie »Spittelkolonnaden«, fristet seit Jahren ein Dasein im Depot des Schweriner Staatlichen Museums.

Johannes R. Bechers »Das Gerücht« regte sie zu Kaltnadelradierungen an, ebenso Georg Maurers »Gedanken der Liebe«. Für Anna Seghers’ »Überfahrt« schuf sie im Jahr 2001 Lithografien. Ihre Zeichnungen tragen Titel wie »Irritierte Schutzengel«, »Am Anfang war der Schrei - Gebärende«, »Falle der Einsamkeit« oder »Ikarus stürzt«. Eine Kohlezeichnung, datiert 1991, unmittelbar nach der »Wende«, nennt sie »Freiheit – das deutsche Schindluder«. Hier ist die Freiheit zur Person geworden, zu einem expressiven Ganzakt, dem der Wind ins Gesicht bläst, der dennoch weiterkriechen will und dem rücklings das Herz aus dem Leib gerissen wird. Auch ihre gemalten, gezeichneten oder gedruckten Landschaften sind keine Abbilder, sondern immer Sinnbilder für größere gesellschaftliche Zusammenhänge und ihre Reflexe in den menschlichen Empfindungen.

EHRUNGEN

Es ist hier nicht möglich, den ganzen Reichtum des Schaffens von Heidrun Hegewald auch nur annähernd darzustellen. Die nun Achtzigjährige weist im Werkverzeichnis ihrer 2004 erschienenen, hervorragend gestalteten Monographie nahezu 80 Gemälde, mehr als 450 Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen und Collagen sowie etwa 100 Druckgraphiken aus; seitdem hat sie weitergearbeitet. In den vergangenen zwölf Jahren sind neue, bewegende Arbeiten entstanden, darunter das Gemälde »Judith auf Holofernes« (2005), die Kaltnadelradierung »Kassandras letzte Weissagung« (2006) und zahlreiche Zeichnungen, z.B. »Tod ohne Abschied«, »Terra und ihr ungeliebtes Kind« und »Schutzengel. Am Tatort«, sämtlich entstanden 2008.

Ihre Buchgestaltungen und Illustrationen sind ebenso bedeutsam. Die Bücher von Peter Hacks »Der Flohmarkt« und »Der Schuhu und die fliegende Prinzessin« wurden 1965 und 66 als Schönste Bücher des Jahres ausgezeichnet; ein Band mit ukrainischen Volksmärchen (»Der Fausthandschuh«) erhielt 1974 den Förderpreis des Ministeriums für Kultur. Sie gestaltete auf sensible, erschütternde Weise das Buch »Esther« von Bruno Apitz - eine Erzählung über eine zarte Liebe in einem Konzentrationslager, die sich nicht erfüllen konnte (Schönstes Buch des Jahres 1988) - und Holde-Barbara Ulrichs Buch »Komm zu mir. Es ist kalt«. Als Autorin wichtiger Texte in Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und Sammelbänden trat sie auf und sie ist eine gefragte Interviewpartnerin. 1993 erschien im Dietz Verlag ihr brillantes Buch »Frau K. Die zwei Arten zu erbleichen«, angeregt von den Keuner-Parabeln Bertolt Brechts. So wie Herr K. Brechts persönliche Haltungen widerspiegelt, so ist Frau K. ein Spiegelbild Heidrun Hegewalds; sie offenbart poesievoll, mit bestechender Intelligenz biographische Befindlichkeiten im zusammengeschobenen Deutschland. »Ich bin, was mir geschieht« ist der Titel einer 2011 vom Verlag Neues Leben herausgegebenen Sammlung ihrer Schriften und Reden aus den vergangenen Jahrzehnten, ein Kompendium ihres Lebens und Denkens. Im Dezember 2007 las sie für ihr Hörbuch »Land – dreimal anderes«, erschienen bei ARTE-MISIA-PRESS, eigene, vor allem biographische Texte. Zu ihren Auszeichnungen gehören der Kunstpreis der DDR, der Nationalpreis 1989 – den sie nicht zurückgab – und 2009 der Menschenrechtspreis der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM).

NACH»WENDE«ZEIT

Während und nach der »Wende« wurden ihre Mahn- und Warnbilder für viele Menschen bedeutungsvoller als zuvor. Es wurde nun offensichtlich, dass ihre Kassandrarufe nicht ungehört bleiben konnten, weil sie wahrhaftig sind. Heidrun Hegewald zeigte ihre Arbeiten seit 1989/90 bisher in mehr als 20 Ausstellungen in Weimar, Gera, Berlin, Gotha und Wernigerode, u. a. in der Ladengalerie der »jungen Welt«, in der Inselgalerie und der Kulturbrauerei Berlin sowie im Literaturforum des Brecht-Hauses Berlin. Allein die GBM-Galerie präsentierte dreimal jeweils neue Arbeiten. Nicht nur die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen, das Kunstarchiv Beeskow und das Neue Gewandhaus Leipzig besitzen Werke von ihr, sondern auch die Akademie der Künste, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die Kunstsammlung Gera, das Museum der bildenden Künste Leipzig, die Staatliche Galerie Moritzburg Halle und andere. In mehr als 30 Privatsammlungen ist sie vertreten. In der Ausstellung »Auftrag - Kunst – 1949-1990. Bildende Künstler der DDR zwischen Ästhetik und Politik«, die 1994 im Deutschen Historischen Museum stattfand, um Auftragskunst als minderwertig zu denunzieren, wurden auch ihre Werke politisch missbraucht.

Pietà-Figurationen durchziehen einen Großteil ihres Werkes, auch Arbeiten, die nach 1989 entstanden. Dieses biblische Motiv taucht in den bildenden Künsten seit Jahrhunderten immer wieder auf: Maria beweint den am Kreuz gestorbenen Jesus; eine Mutter beweint ihren Sohn. 1990 brachte Heidrun Hegewald in einer Folge mit dem Titel »Frauen-Report« Grenzsituationen in Mutter-Kind-Beziehungen suggestiv mit farbigen Kreiden auf dunklen Grund. »Mein schwarzes Kind« entstand, nachdem sie 1988 von einem Angriff auf ein farbiges Kind in einer Straßenbahn erfahren hatte, bei dem kein Fahrgast einschritt. Eine weiße Frau hebt als gegenwärtige Mater Dolorosa – als schmerzensreiche Mutter – mit unendlicher Behutsamkeit das Kind vom Boden, das mit gebrochenen Armen, kraftlosen Beinen und starrem, verständnislosem Gesichtsausdruck nach oben blickt. Links thront – mit Glatzkopf und Stiernacken als Neonazi gekennzeichnet – die personifizierte, rohe Gleichgültigkeit. Das Ohr ist offen, Augen und Mund sind nicht erkennbar. Dieser Mensch hört alles, doch er stellt sich taub und blind. Güte setzen gegen Brutalität, mitleiden, mitfühlen, anklagen – das sind die Triebkräfte solcher bildnerischen Entscheidungen. Doch Güte kann umschlagen in ungebändigten Zorn. Mit weit aufgerissenen, glühenden Augen, mit äußerster Anstrengung ihre Last tragend, mit zusammengepresstem Mund schiebt eine Mutter ihr drogentotes Kind dem Betrachter entgegen. Aus der Mater Dolorosa ist eine Furiosa geworden. In der farbigen Zeichnung »Drogen-Pietà - FURIOSA - « herrscht keine Andacht mehr. Aus Erbarmen ist tödlicher Hass geworden; Hass auf jene, deren Geldgier vor Menschenleben nicht Halt macht; nicht zu zügelnde Bereitschaft, jene zu richten, die den Sohn in den Tod zogen. Dieser »Frauen-Report« hat seine Aktualität nicht verloren.

Heidrun Hegewalds Bilder sind auch heute Antithesen zum Werteverlust der Zeit. Es herrscht wieder das frühgeschichtliche Recht der Stärkeren. Kriege, ungebremste Gewalt, Zerstörungen, Vertreibungen, Hunger, Flüchtlingselend gehören zum Alltag. Unsere Utopien, wie sie in den Werken dieser Künstlerin eingeklagt werden, sind nicht vergessen. Dafür hat sie gesorgt. Wir danken ihr dafür und senden einen herzlichen Geburtstagsgruß in ihr Atelier nach Berlin-Karow.

- Volker Braun: Werktage 1, Arbeitsbuch 1977–1989, Suhrkamp Verlag 2009, S.445 [zurück]

- Axel Bertram: Notizen zur Buchgraphik von Heidrun Hegewald, in: Heidrun Hegewald – Zeichnungen, Malerei, Graphik, Texte, hrsg. von Angelika Haas und Bernd Kuhnert, ARTE-MISIA-PRESS, Berlin 2004, ISBN 3-00-014018-2, S.107 [zurück]

- Vgl. Ingeborg Ruthe: Abseits der Stromlinie. »Gegenstimmen«: Dissidentische Kunst aus der DDR verschafft sich im Gropius-Bau sichtlich Geltung, in: Berliner Zeitung vom 16./17.Juli 2016, S.25. (Was war eigentlich die »Stromlinie«?) [zurück]

- ebenda [zurück zum Text]

- Vgl. Heidrun Hegewald: Dresden, in: junge Welt vom 20. Oktober 2006, S.10 [zurück]

- Wolfgang Heise: Laudatio für Heidrun Hegewald, in: Heidrun Hegewald – Zeichnungen, Malerei, Graphik, Texte, a. a. O.; S.114 [zurück]

- Vgl. Peter Michel: Kein Abschied von Ikarus, in: junge Welt vom 8. Februar 2013, S.10/11 [zurück]

ABEL DOERING

Zu »ICH BIN, WAS MIR GESCHIEHT«

Der 75. Geburtstag von Heidrun Hegewald am 21. Oktober 2011 gab Anlaß, in ihrem gerade erschienenen Buch mit dem von Marivaux entliehenen Titel Ich bin, was mir geschieht zu lesen, und die Lektüre fesselte. Bei diesem, vom Verlag Neues Leben als Biographie bezeichneten Titel handelt es sich um eine Sammlung publizistischer Arbeiten der Malerin aus den letzten 20 Jahren, wobei den Texten schwarzweiße Abbildungen ihrer Werke beigefügt sind. Das Büchlein, 160 Seiten im Oktavformat zum Preis von 9,95 Euro, wurde auf 120gr Offsetpapier im Digitaldruck produziert und ist ordentlich in einem von Michael de Maizière gestalteten festen Pappband gebunden. Man nimmt es gern in die Hand. Allerdings setzt der an sich richtig vorangestellte Hinweis des Verlages: »Die Abbildung der Arbeiten von Heidrun Hegewald … folgt keiner illustrativen Absicht. Assoziation ist hoffentlich unvermeidlich«, etwas voraus, was das Buch gar nicht halten kann, denn die Bildchen, und das soll meine einzige Kritik an diesem Bändchen sein, sind leider teilweise recht klein geraten und werden weder der tatsächlichen Größe der Arbeiten noch dem geradezu philosophischen Gehalt der Texte gerecht.

Die Texte der Heidrun Hegewald erklären mit dem scharfen Blick einer Rosa Luxemburg die spätkapitalistische Wirklichkeit und beschreiben gleichzeitig mit den Augen einer Malerin voller Poesie mecklenburgische Landschaften und menschliches Miteinander. Ein gleichsam humanistisch analysierendes wie von Farben und Formen inspiriertes Schauen. Die Notate und Reden zeigen nochmals deutlich, daß sich Heidrun Hegewald neben ihrer Passion als Malerin auch als Schriftstellerin profiliert hat, was vielen, ich gestehe auch mir, lange Zeit verborgen geblieben ist. Diese Lücke schließt das Buch in beeindruckender Weise, indem es teilhaben läßt am Werden einer Künstlerin, die mit dem Trauma des Faschismus aus ihrer Kindheit in der DDR zur Künstlerin wurde und jetzt mit wachem Blick den bundesdeutschen Osten und das Leben im marktwirtschaftlich bestimmten Europa sieht und beschreibt. Ihre Texte verweisen auf die Perversion der modernen Gesellschaft und auch auf daraus resultierende Verflachung der deutschen Sprache und Alltagskultur. Und sie schreibt das konsequent, teilweise bewußt Konventionen der Rechtschreibung aufbrechend, bis hin zu interessanten Wortschöpfungen wie das von den Genießern des Choriner Musiksommers, die die Musik aus mitgebrachten Proviantkörben umessen.

Genau darin liegt für mich der eigentliche Wert dieser Texte. Es ist nicht das nähere Kennenlernen einer Künstlerin, die mit ihrem Schaffen einen wesentlichen Beitrag zur bildenden Kunst der DDR geleistet hat und auch nicht die Entdeckung der Schriftstellerin Hegewald. Es ist der allen Texten immanente, immer wieder brillant formulierte Aufruf, sich nicht in die bürgerliche Bequemlichkeit eines Vernunft, Menschlichkeit und wirkliche Kunst vergessenden, mediengesteuerten Konsumenten zu ergeben, sondern stets zu schauen, genau hinzuschauen, zu überdenken und ebenso ästhetisch zu genießen, der das Buch für jeden kulturell Interessierten bedeutsam macht.

Den gedruckten Artikel finden Sie hier: MARGINALIEN Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie 205. Heft (1.2012, Seite 94)DR. PETER MICHEL

»Nichts vermag den Geist so aufzuwecken wie ein großer Schmerz.« (Anatol France)

Rede zur Eröffnung der Heidrun-Hegewald-Ausstellung in der Städtischen Galerie Eisenhüttenstadt am 17. Dezember 2011

Die Ungeheuer gebieten der Vernunft Schlaf (Goyas Titel als Wortspiel von

K.-D. H.)

2006 • Lithotusche auf Papier – geschabt • 43 × 50 cm

Es ist mir eine besondere Freude, hier – in der Städtischen Galerie Eisenhüttenstadt – eine Ausstellung zu eröffnen, die Werke der Malerin, Graphikerin, Zeichnerin und Schriftstellerin Heidrun Hegewald zeigt. Heidrun Hegewald, Willi Sitte und Walter Womacka, der ja mit dieser Stadt besonders verbunden war, wurden erst vor zwei Jahren zur Würdigung ihres Lebenswerkes mit dem Menschenrechtspreis der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde ausgezeichnet, drei Künstler, die das Streben nach einer menschengerechten Welt und einem wirkungsvollen Realismus vereint, die aber in ihrer künstlerischen Sprache kaum unterschiedlicher sein können. Vielfalt war kennzeichnend – nicht nur für diese drei. Es ist eine verdienstvolle Arbeit, die in der Eisenhüttenstädter Galerie geleistet wird, um das geistig-künstlerische Erbe zahlreicher – vor allem ostdeutscher – Künstler in die Vorstellungen von einer gesamtdeutschen Kultur zu rücken. Der Streit darüber ist auch seit mehr als 20 Jahren noch immer nicht beendet, doch die Stimmen der Vernunft werden häufiger und lauter.

Heute nun Heidrun Hegewald, deren Schöpfungen mir und anderen so am Herzen liegen. Sie zeigt Werke aus der langen Zeitspanne von 1980 bis in die unmittelbare Gegenwart. 20 der mehr als 50 Arbeiten fanden bereits Aufnahme in ihre große, 2004 erschienene Monographie. Andere entstanden später, alle – wie immer – unter dem inneren Zwang, mit den Mitteln der Kunst wie Käthe Kollwitz zu wirken in dieser Zeit, aber seit 1993 auch unter dem äußeren Druck, als Arzthelferin in der Praxis ihres Mannes die eigene Existenz zu sichern.

Vielleicht geht es Ihnen, liebe Freunde, ähnlich wie mir. Den Bildern Heidrun Hegewalds ist mit Worten schwer beizukommen. Sie sind nicht kontemplativ; von ihnen geht keine Beruhigung aus; sie wollen nicht besänftigen; sie regen auf – und manchmal beschleicht uns Beklemmung oder gar Ratlosigkeit. Wir erkennen christlich-ikonographische oder mythologische Bezüge wieder: eine Pietà, die Stigmata des Gekreuzigten, das Mutter-Kind-Motiv, Gestalten aus der Ikarus-Überlieferung und vieles Andere, das aus unserem Wissen über Geschichte, Literatur, Kunstgeschichte oder Philosophie kommt, das wir aber angesichts der Bilder zunächst nicht recht einzuordnen wissen, auch weil die Rigorosität des bildnerischen Vortrags aufstört und verunsichert.

In unserer visuellen Erinnerung – z. B. an die großen Kunstausstellungen in Dresden oder an Heidrun Hegewalds umfangreiche Personalausstellung am Berliner Fernsehturm – tauchen Werke auf, mit denen es uns vor Jahren und Jahrzehnten ebenso ging: eine »Mutter mit dem Kinde«, die schützend ihre Hand um den Kopf des eben Geborenen legt und vor der ein Fenstergeviert aufragt wie ein Fadenkreuz; eine lebensgroße hochschwangere Frau, die gekreuzigt vor uns hängt und unseren Blick, der gequält abschweifen will, nicht loslässt: das »Mutter-Verdienst-Kreuz in Holz«; »Und immer wieder Pontius P.«, der seine Hände in Unschuld wäscht; das Bild »Kind und Eltern« aus einer ganzen Reihe von Gemälden, die den Umgang der Generationen miteinander und mit ihren menschlichen Werten zum Inhalt haben; oder das großformatige Werk »Prometheus erkennt das Spiel mit dem Feuer«, in dem dieser eigentlich Vorausdenkende, der im Streit mit Zeus den Menschen das wärmende Feuer zurückgab, angesichts eines toten Kindes entsetzt erkennt, dass seine Tat, die der Menschheit nutzen sollte, diesem jungen Leben Vernichtung brachte – eine Metapher für den Umgang mit der Atomkraft.

Gleichnishaftigkeit prägt ebenso ihr Gemälde »Die Tanzmeister, ein Bild über die falschen Töne« vom Beginn der Achtzigerjahre, eine Totentanz-Darstellung, in der es um Verführer und Verführte geht, gemalt für das Neue Gewandhaus Leipzig. Hier wird eine bis zur Exaltation getriebene Gestik als intensives Ausdrucksmittel genutzt. Auch in unserer Ausstellung entdecken wir Heidrun Hegewalds tiefe innere Beziehung zum Tanz. Die Eindrücke Pina Bauschs und ihres Tanztheaters, das sie – wie sie in ihrem letzten Buch schrieb – »mit hungrigen Augen« nicht nur verfolgte, sondern gleichsam aufsaugte, stehen ihr für ihre Bildarbeit zur Verfügung: »Körpersprache, Muskelspiel, Typisierung, …, Mimik, Bewegung und Aufeinandertreffen der Körper, für Figuren, die Spannungen aushalten und erzeugen«. Jener ethisch rigorose Anspruch, der Heidrun Hegewalds Kunst etwa seit Beginn der Siebzigerjahre so unverwechselbar macht, tritt auch gegenwärtig – umso deutlicher – zutage. Es ist eine gewaltige geistig-künstlerische und nicht zuletzt emanzipatorische Leistung, die das hervorbrachte und die heute – unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, die solchem Streben feindlich gegenüber stehen – nicht hoch genug zu bewerten ist. Selbstverwirklichung war ihr Werk schon immer, doch heute ist der Preis höher, der dafür zu zahlen ist.

Einer der möglichen Wege, sich ihrem Werk zu nähern, führt über eine Rückbesinnung auf ergreifende Zeugnisse der Kunstgeschichte, z. B. auf Graphiken von Goya oder Käthe Kollwitz. In der langen Reihe der »Caprichos« von Francisco de Goya findet man in den Hexen- und Koboldszenen eine komplizierte Symbolik. Diese Szenen sind oft nicht leicht zu entschlüsseln. Doch sie sind keine sinnlosen Ausgeburten einer durch Krankheit gesteigerten Phantasie, sondern hatten in ihrem historischen Umfeld eine zeitkritische Potenz. Der Künstler bediente sich des Phantastischen, um unter dem Schutz der Vieldeutigkeit zu sagen, was sonst unsagbar geblieben wäre. Jene, die es anging, verstanden seine Sprache dennoch. Goya notierte auf eine Vorzeichnung des Blattes »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer« die beschreibenden Worte: »Der Autor träumend. Seine einzige Absicht ist, schädliche Allgemeinplätze zu verbannen und mit diesem Werk der Caprichos das solide Zeugnis der Wahrheit zu verewigen.« Heidrun Hegewald, die auch sprachlich hochbegabte und philosophisch exzellent agierende Malerin, griff vor fünf Jahren ein Wortspiel auf und nannte eine Radierung und ein Schabblatt, die auch hier zu sehen sind, »Die Ungeheuer gebieten der Vernunft Schlaf« - und sie kommt so zu einer ganz zeitgemäßen Kritik.

Heute eine Ausstellung mit Werken Heidrun Hegewalds zu eröffnen heißt auch: über ihre Kassandra-Rufe sprechen. Immer wieder spielte das Schicksal dieser Mahnerin in ihrem Werk eine Rolle. Kassandra, deren Warnungen nicht geglaubt wurden, war in den Künsten der DDR – u. a. bei der kürzlich verstorbenen Christa Wolf – stets präsent. Heidrun Hegewald schuf mit ihrem großartigen Gemälde »Kassandra sieht ein Schlangenei« schon 1981 ein bildnerisches Gleichnis über aufkeimenden und immanenten Faschismus. In unserer Ausstellung, begegnet uns auch »Kassandras letzte Weissagung« von 2006.

Ebenso ist es mit der sagenumwobenen Figur des Ikarus. Dieser gescheiterte Himmelsstürmer stürzt, bringt seinen linken Flügel in Sicherheit, er »flügelt ein Segel« und verschenkt schließlich seine Flügel, nachdem von ihm nur ein hilfloser Torso geblieben ist. Zu den wiederkehrenden Themenkreisen gehören die »Irritierten Schutzengel«, die schon 1980 nahezu blind und gefesselt zur Hilflosigkeit verurteilt waren und die gleiche Unfähigkeit zu Schutz und Hilfe fast dreißig Jahre später in einer lauter und bunter gewordenen Welt erleben. Wo 1980 noch Andeutungen von Flügeln zu sehen waren, wird in den späteren Blättern die Fähigkeit zum Fliegen durch täuschende Armbewegungen imitiert. In unserer Ausstellung ist auch ihr in der »Wende«-Zeit entstandenes, aber bisher kaum in der Öffentlichkeit gezeigtes großformatiges Gemälde »Entropie, Sisyphos im Schoß« zu sehen. Heidrun Hegewald greift darin nicht nur auf mythologische Gestalten zurück; sie erfindet sie gleichsam neu, um einen naturwissenschaftlichen Begriff zu verkörpern. Auf den ersten Blick ist dieses Bild eine »Anna selbdritt«-Komposition. Sisyphos, erschöpft von der nie endenden Mühsal, sitzt nicht aufrecht im Schoß, sondern hängt kraftlos über dem rechten Bein der sitzenden Frau. Der riesige Stein, der im oberen Bildteil entgegen der Überlieferung einen kurzen Moment auf der Felsspitze liegen geblieben ist, scheint im Gleichgewicht zu sein. Doch wie lange liegt er still? Um Gleichgewicht geht es auch in der zentralen Gestalt. Vielerlei Kabel und Transfusionsleitungen erhalten und messen ihre Funktionen. Skeptisch blickt sie nach oben; mit der geballten Linken beschwört sie den Stein, in der Balance zu bleiben. Gemeint ist mit dieser Figur ein Begriff aus der Thermodynamik. Entropie kann als Maß dafür betrachtet werden, wie nahe sich ein System am Gleichgewicht befindet. Das magische Zeichen im linken oberen Bildteil zeigt unsere Erde, die uns eine Polkappe zuwendet. Ein riesiges Ozonloch klafft auf. Es geht um die ständig wachsende Gefahr einer von Menschen verursachten Klimakatastrophe, um die Frage, ob unsere Welt bewohnbar bleibt. Mit einer Cäsarengeste weist die Schicksalsfigur, in deren Schoß die »Entropie« sitzt, mit einem Daumen nach oben, mit dem anderen nach unten. Es hängt von uns ab, wie wir uns entscheiden und engagieren. Als dieses Bild im Auftrag der Akademie der Wissenschaften der DDR entstand, gab es Zweifel an der Malbarkeit eines solches Anliegen. Heidrun Hegewald bewies auf ihre Weise, dass dies möglich ist, wenn man auf rein illustrative Mittel verzichtet und die Kraft der Gleichnisse nutzt.

Mahnung und Kritik sind von jeher Bestandteile und Triebkräfte ihrer künstlerischen Arbeit und ihres theoretischen Denkens. Sie malt, radiert, lithographiert, zeichnet und schreibt, um nicht schreien zu müssen. Damit hatte sie schon in der DDR ihre Schwierigkeiten. Doch mir scheint, dass während und nach der politischen »Wende« ihre bittersten Werke entstanden. Der Schlaf der Vernunft dauert an. Es ist für Heidrun Hegewald undenkbar, mit Bildern Widersprüche zu verdecken; und die Betroffenheit, die sie hervorrufen will, ist produktiv, unverfälscht und will tatsächliches Handeln provozieren. Betroffenheit ist bei ihr nicht zur Politikerfloskel verkommen, die oft folgenlos zelebriert wird.

Wie Pieter Brueghel, der seine apokalyptischen Ahnungen in sein Bild »Triumph des Todes« malte, wie Carl Hofer, der 1939 in seinem Gemälde »Die Wächter« das Grauen des Zweiten Weltkrieges voraussah, wie Otto Dix oder Hans Grundig, die Dresdens Feuersturm Jahre zuvor auf die Leinwand brachten, wie Franz Radziwill, dessen zerrissene, blutende Himmel eine Vorwegnahme des Bombeninfernos waren, ist auch Heidrun Hegewald bedrängt von ihren Visionen, wird die Wahrheit vieler ihrer Bilder – auch der früher entstandenen – heute offensichtlich. Die mitunter schmerzhafte Auseinandersetzung mit ihren in mythologische Bezüge verschränkten Wahrheiten hatte und hat Beunruhigung, auch Abwendung zur Folge. Wir sind ihr oft die Antworten schuldig geblieben.

Mancher hat in der Vergangenheit versucht, die in ihren Bildern formulierten Bedrängnisse von ihrem gesamtgesellschaftlichen Urgrund wegzuschieben und sie als ausschließlich subjektiven Ausdruck von Problemen zu kennzeichnen, die nur die Künstlerin angehen. Jeder, der diese Ausstellung mit offenen Augen, wachem Verstand und Sensibilität erlebt (und das ist der zweite Weg, sich ihrem Schaffen zu nähern), wird das zurückweisen – wie jeder Versuch scheitern muss, die Bedeutung eines solch einzigartigen Werkes wie auch immer zu verkleinern. Heidrun Hegewald geht mit ihrer Kunst gegen das schlimmste Laster an: die Trägheit des Herzens.

Eines der beklemmenden Blätter dieser Ausstellung, eine Kohlezeichnung, trägt den Titel »Freiheit – das deutsche Schindluder«, die Personifizierung der Freiheit als gequälte Frauengestalt, der man hinterrücks das Herz aus dem Leib reißt. Jeder von uns wird sehr konkrete Assoziationen damit verbinden. Heidrun Hegewald hat in ihrem Buch »Frau K. – Die zwei Arten zu erbleichen« darauf verwiesen, dass die Menschen trotz aller Medienmanipulation doch immer noch das Bedürfnis haben, das zu erkennen, was sie durchleben, und dass realistische Kunst einen unverzichtbaren Beitrag dazu leisten kann. Freiheit ist immer konkret. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Sie ist heute – wie die Künstlerin schreibt – »ein unverbesserliches Abstraktum. Und ein poetisches Schindluder dazu«. Die Diktatur des Geldes wird mit diesem Abstraktum zugedeckt. Das Bild hilft, darüber nachzudenken.

Diese Kunst ist anschauliches Denken; erwartet wird, dass der Betrachter solcherart Herausforderung annimmt und sie nicht – wie das heute immer noch geschieht – als »literarisch« oder unkünstlerisch abwertet.

Wir bewundern, liebe Heidrun, Deine Energie und Deine schier unerschöpfliche Kraft. Du kannst nicht schweigen zu dem, was in der Welt Menschlichkeit behindert. »Nichts«, schrieb Anatol France, »vermag den Geist so aufzuwecken wie ein großer Schmerz.« Darin, denke ich, liegt das Geheimnis der Wirkungskraft Deiner Bilder.

DR. ANGELIKA HAAS

In Verdeckung –

In Eisenhüttenstadt ist eine umfangreiche Ausstellung von Heidrun Hegewald zu sehen

Wird gegenwärtig die Demokratie durch die Finanzoligarchie vermarktet, so bleiben vor allem Mitmenschlichkeit, Solidarität und Mitgefühl auf der Strecke im »Jeder-ist-sich-selbst-der-Nächste«-Wettlauf der unterdrückten Mehrheit, der der euphemistisch »Austeritätspolitik« genannten Sparpolitik Ausgesetzten, denen die Lebensmittel knapper werden. Während ein mediokrer Bundespräsident – Sinnbild der sich selbst bereichernden Elite – zur Ablenkung als Einzelfall beBILDert wird – mit der Saat der Dummheit als Kalkül der Herrschenden.

Genau dafür ist die Kunst der Hegewald gefährlich, denn sie wird verstanden, rüttelt auf, brandmarkt die »Freiheit, das deutsche Schindluder« (1991), zeigt das Wühlen im »Biographischen Befund« (2000) mit der Hoffnung, das Anliegen der Kritischen delegitimieren zu können. Machen wir die zunichte, indem wir uns gegenseitig stärken, auch »Ikarus bringt seinen linken Flügel in Sicherheit« (2004) …

Den gedruckten Artikel finden Sie hier: junge WeltBeitrag der MÄRKISCHE ODERZEITUNG vom 19. 12. 2011 zur Ausstellung in Eisenhüttenstadt bitte hier lesen.

Peter H. Feist

Mehr als Wut: Sie ist auch eine Mutbürgerin

Den Beitrag von Peter H. Feist im NEUES DEUTSCHLAND vom 21. 10. 2011 finden Sie hier.

DR. JÜRGEN HARDER

Oft unverstanden,

weil unüblich weitsichtig (Auszug)

»Oft unverstanden, weil unüblich weitsichtig« – ein klarer, ein schmerzlicher Satz. Er findet sich in der klugen und prägnanten Einführung von Angelika Haas in die vorliegende Monographie. In seiner aphoristischen Treffsicherheit scheint dieser Satz – auf den ersten Blick – bereits alles auszusagen, was das außergewöhnliche Schicksal der außergewöhnlichen Heidrun Hegewald und ihrer außergewöhnlichen Bildwelt betrifft …

So wie die Bilder Hegewalds keinen Ausgang in die Idylle gewähren, so entläßt auch der vorliegende Band den Betrachter nicht ins Heitere …

Es gehört zum Großartigen dieses Bandes, wie in ihm das akademisch-theoretische Niveau der zu Worte kommenden Wissenschaftler und Kritiker – durch und durch erhellend – auf den hohen Anspruch und die ästhetische Qualität eines so außergewöhnlichen Weges in der zeitgenössischen Kunst trifft …

Der Schaffensprozeß Heidrun Hegewalds, in den viele Erfahrungen vergangener Kunst eingegangen sind, wurzelt unvergleichlich intensiv und geradezu existenziell in der Persönlichkeit der Künstlerin …

Heidrun Hegewald nimmt mythologische Gestalten, die Allegorien, Metaphern und Symbole als ideell aufgeladene Kunstformen: aufgeladen mit Wissen und Erfahrungen der Menschengattung; aufgeladen mit ästhetischen Wertungen und moralischen Impulsen. Und doch: Alles, was hier zur Form geronnen, was in Bildern als Sinn, Wert und Bedeutung akkumuliert ist, all dies ist historischen, gesellschaftlichen und politischen Krisen und Wandlungen unterworfen, denen Heidrun Hegewald – mit der ihr eigenen Besessenheit – auf der Spur ist. All dies ist ihr Herausforderung zur kritischen Brechung. Eine künstlerische Herausforderung, die Heidrun Hegewald in der spannungsreichen Dialektik von Mythos und Ethos annimmt …

In ihrem Text, einem stringenten Plädoyer für den Realismus, vermag Heidrun Hegewald diesen von allen legendären Verunglimpfungen zu befreien – einfach dadurch, daß sie ihn erklärt. Ebenso wie sie, ohne jede Mythologisierung auskommend, das Geheimnis des weiblichen Anteils an der bildenden Kunst ein für allemal lüftet. Keine Frage: Die bildende Kunst prägt das Profil der Heidrun Hegewald. Ihre Texte vermögen dieses Profil durchaus zu schärfen. Sie sind wunderbare Zeugnisse eines leidenschaftlichen Engagements. Sie sind hochsensible Auskünfte einer faszinierenden Frau, einer großartigen Künstlerin, einer unermüdlichen Aufklärerin, kurz: eines authentischen Ostmenschen, einer Intellektuellen von Format.

Ich ziehe die Summe. Für den Gesamteindruck der Monographie über Heidrun Hegewald drängen sich drei Charateristika auf:

Großartig. Wichtig. Nützlich.

Großartig ist an dieser Monographie, wie sie ein anspruchsvolles und schwieriges Werk präsentiert und aufschließt — als einen herausragenden Solitär in der Kunstlandschaft. Auf wunderbare Weise wird hier einem Verständnis der Kunst Heidrun Hegewalds zugearbeitet …

Wichtig ist die Monographie im politischen und gesellschaftlichen Kontext: im nicht abgeschlossenen Kampf um das Kunsterbe der DDR. Wir haben nicht vergessen: Der vorliegende Band handelt von einer Künstlerin, die die deutsche Einheit mit schäbigen wie schändlichen Versuchen einer Auslöschung ihres Werks aus der nationalen Kunstgeschichte, , aus dem nationalen Gedächtnis, konfrontiert hat.

Nützlich – im besten Sinne – ist die Monographie schließlich in ihrem Charakter als glänzende und präzise Dokumentation von Vita und Werk Heidrun Hegewalds. Mit der Biographie, mit den Angaben zu sämtlichen Auszeichnungen und Ausstellungen, mit dem Werkverzeichnis und der Bibliographie ist der Band ein unentbehrliches Hilfsmittel für Kunstwissenschaftler und Kulturpolitiker, für alle interessierten Institutionen, Verbände, Organisationen, Gremien und Einzelpersonen. Diese Dokumentation ist ein wirksames und praktikables Instrument, um eine Künstlerin von Rang und ihr einzigartiges Werk der Vergessenheit zu entreißen. Die Einzigartigkeit dieses Werkes hat der Künstlerkollege Rolf Biebl auf diese schöne Formel gebracht: »Heidrun Hegewald zeigt uns mit ihren Arbeiten Wahrheiten, die mit Figuren geschrieben werden und ihre Wahrheit zur Selbsterhaltung.« (S.125)

ICARUS, Heft 4/2004, S. 46 ff.

DR. PETER MICHEL

Mythos und Ethos (Auszug)

In der Kunst der Heidrun Hegewald wird nicht erzählt, sondern provoziert. Das Anliegen wird nicht illustriert; der Betrachter wird ernst genommen und zum Dialog, zur Kommunikation herausgefordert. Sensus und Ratio sind untrennbar miteinander verflochten. Ästhetisches und Ethisches konkretisieren sich im Bild als weltanschauliches Bekenntnis. Deshalb auch der Zugriff auf Symbole, Allegorien, Metaphern, Attribute, Chiffren und Archetypen. Heidrun Hegewald nutzt solche Mittel, um sonst Unvorstellbares greifbar zu machen, um ihre Ideen mit Sinnträgern zu verbinden. […]